Abteilung Neuropsychologie

Forschungsziel der Abteilung ist es, die funktionelle Architektur der Sprache und deren neuroanatomischen Grundlagen im erwachsenen und sich entwickelnden Gehirn zu entschlüsseln.

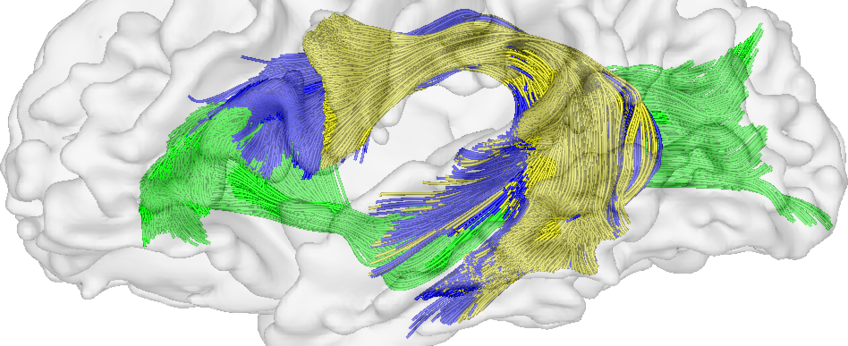

Der Forschungsansatz des Arbeitsbereichs Neuropsychologie ist interdisziplinär und bedient sich zur Erforschung dieser Gehirnleistungen verschiedener Methoden. Zu den verwendeten Verfahren gehören neben verhaltensbasierten vor allem elektroenzephalographische (EEG) und magnetenzephalographische (MEG) Messungen, mit denen zeitliche Verläufe der Gehirnaktivität bei Sprachverarbeitungsprozessen gemessen werden können. Die Kombination solcher zeitlich hoch auflösenden mit räumlich hoch auflösenden bildgebenden Verfahren, wie der Magnetresonanztomographie (MRT), ermöglicht ein zusammenhängendes Bild der funktionellen Neuroanatomie der Sprachverarbeitung im menschlichen Gehirn. Zusätzlich werden Diffusiontensor-Imaging-Verfahren genutzt um einen Einblick in die strukturellen Zusammenhänge des neuronalen Netzwerks der Sprache zu erhalten.

Das Team